現代社会は、矛盾の上に成り立っている。

飽食の時代に、飢える子どもがいる。

空き家が増える一方で、住む場所を失う人がいる。

大量廃棄される衣類や生活用品の陰で、最低限の暮らしを維持できない家庭がある。

この構造的な不条理は、制度の欠陥ではなく、価値観の崩壊に起因する。政治は本来、民の生活を豊かにするために存在するはずだ。ところが現実には、政治家が利権のために民を集金箱として扱い、メディアはその構造を煽るだけの装置と化している。

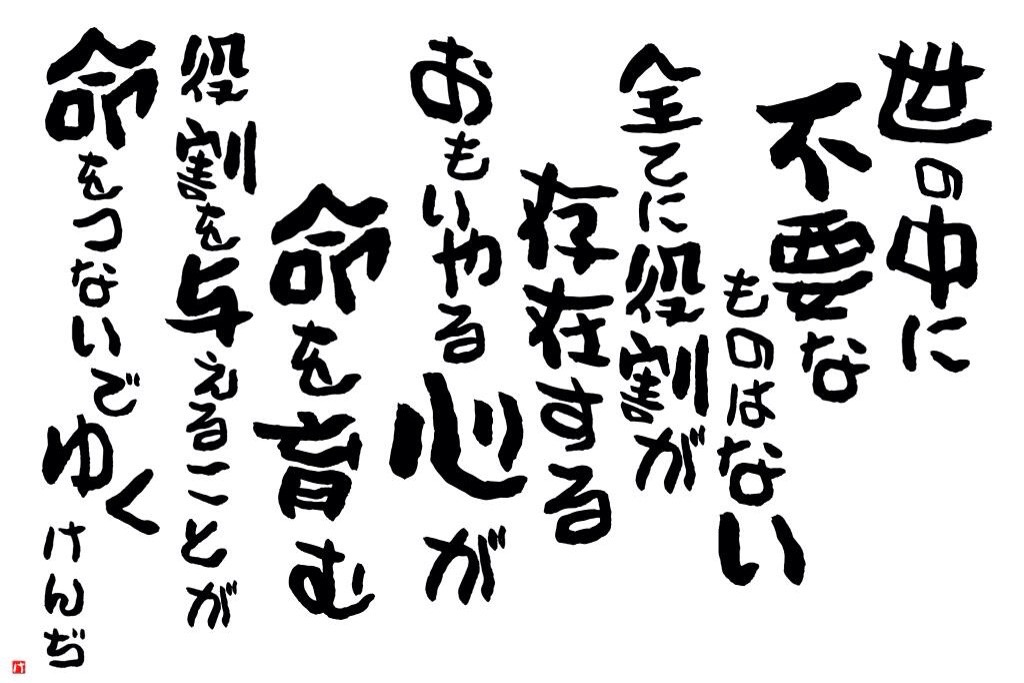

「まちづくり」という言葉が政治の道具になった瞬間、地域の営みは破壊された。まちづくりは、民が自らの手で育むものであり、政治が主導するものではない。政治は、民の暮らしを支える裏方であるべきだ。

このような状況において、私は課題相殺理論を提唱する。これは、社会課題同士を掛け合わせることで、互いに相殺し、解決へと導く発想である。

- フードロスは、貧困児童の栄養支援に転用できる。

- 空き家は、住居を必要とする人々の安定基盤となる。

- 廃棄される衣類や生活用品は、生活困窮者の支援資源となる。

この理論は、単なる政策提案ではない。人間の尊厳を回復するための倫理的な枠組みであり、互助の精神に基づく社会設計である。

互助とは、制度ではなく文化である。愛和をもって「お互いさま」の関係性を築くことが、分断された社会を再び結び直す鍵となる。政治がその文化を支える役割に徹するならば、民は自らの力で地域を再生できる。

今こそ、政治は原点に立ち返るべきだ。民の声に耳を傾け、余剰と不足をつなぎ直す知恵を支援すること。それが、未来のまちづくりであり、真の民主主義の姿である。

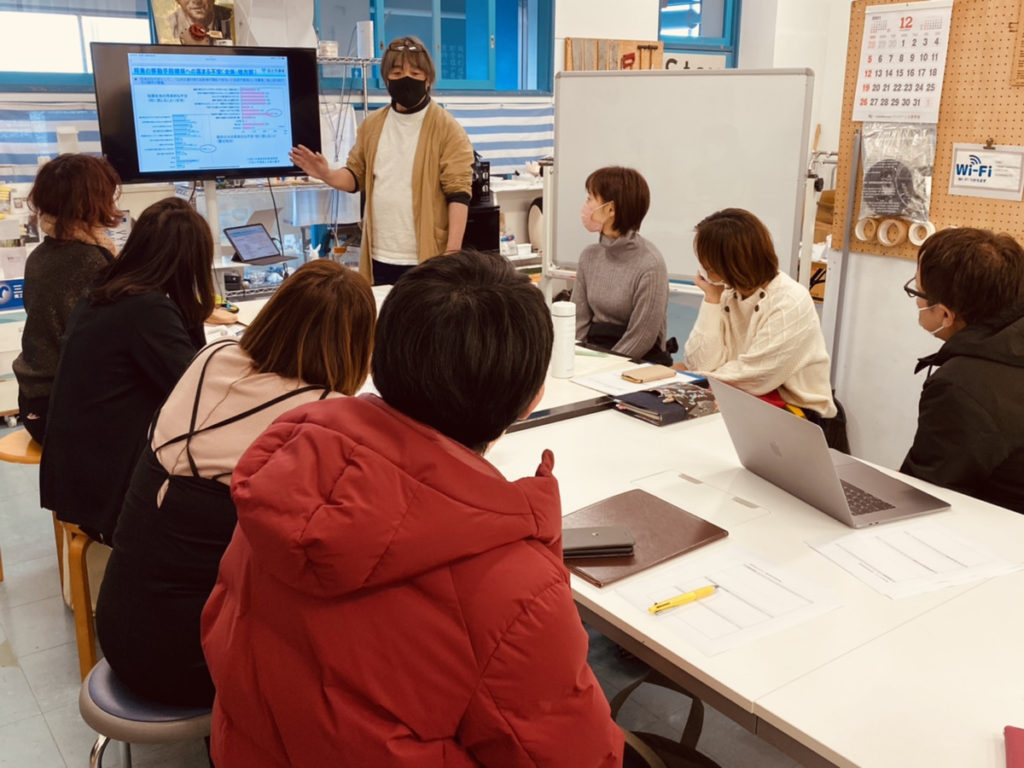

「助け合いは、制度ではなく、日常のまなざしから始まる。」新潟・三条から始まる《日本互助育プログラム》は、

子ども、高齢者、障がい者、そして地域全体を包み込む

“まちぐるみの福祉”を、民間の手で育てる挑戦です。フードロス、空き家、孤立、過疎。

それらを“課題”ではなく“資源”として見つめ直す24回の学びと実践。互いに支え合う力を、制度に頼らず、暮らしの中に取り戻す。

そんな未来を、あなたと共に描きたい。

🌱 詳細はこちら→https://nanobrand.co.jp/gojoiku

互助育 #まちぐるみ福祉 #地域共創 #日本互助育プログラム #三条市 #課題相殺理論 #互助社会 #政治の原点回帰 #愛和のまちづくり #民が主役の未来